"На сотни эстрад..."

Маяковский едет по городам Союза.

В январе 1927 года, отклонив "благоустроенные" маршруты, Владимир Владимирович выбрал волжские города. Устроитель вечеров, администратор П. И. Лавут предупреждает:

- Сейчас морозные дни. Придется передвигаться и в бесплацкартных вагонах. Утомительные пересадки... Лучше дождаться навигации...

Маяковский настаивает:

- Во-первых, не люблю речных черепах, а во-вторых - это не прогулка, а работа с засученными рукавами!

В Нижнем - тридцатиградусный мороз, резкий, режущий ветер. На розвальнях пересекают реку. Маяковский дрожит от холода, цедит сквозь зубы:

- Не помню таких морозищей. Жаль, интересно было бы поближе разглядеть ярмарку...

В номере гостиницы "Россия" холодно, неуютно. Человек южный, Маяковский скован. Приходят молодые поэты, зовут на собрание литературной группы "Молодая гвардия". Читают там свои стихи. Маяковский в ответ - тоже.

Один из молодых поэтов прочитал стихотворение о любви: "Ты скажи кудрявому поэту, любишь иль не любишь ты его". Маяковский, внимательно прослушав стихотворение до конца, подошел к автору и снял с него кепку. Всем открылась наголо остриженная голова.

- Ну, зачем же вы, - бас Владимира Владимировича звучит укоризненно, - зачем вы пишете о кудрявом поэте? Раньше, до вас так писали, а вы повторяете.

Вечером в театре Маяковский волнуется, спрашивает у Лавута:

- Как дела? Народ будет? Интересуются?

- Может быть, интересуются, но мороз удерживает.

В холодном трехъярусном зале театра людей оказалось мало. Все сидят в пальто. Обстановка мало способствует хорошему настроению. Маяковский выходит на сцену тоже в пальто. Но это - демонстрация. Он снимает пальто и вешает на спинку стула: мол, берите пример с меня. Некоторые из зрителей следуют его примеру. Немногие. Ситуация не сулит успеха. Длительная пауза...

- Товарищи, - наконец, обращается к залу Маяковский самым доверительным тоном, - хотя народу мало, зато каждый на вес золота!

В зале оживление.

- Кому будет в результате теплее, покажет будущее: тем, которые пришли на мой сегодняшний вечер, или тем, которые променяли его на домашний уют и камин!

Снова оживление. Кое-кто реагирует немедленно, пристроив свое пальто в пустующее кресло. И вот уже зал принял вполне сносный облик. Вечер удался в той мере, в какой это возможно при малочисленной аудитории.

Вечера и выступления Маяковского - это не всегда переполненные залы, зрители в оркестровой яме и прямо на эстраде, конная милиция, триумфальный успех. Приходилось встречать непонимание и простое равнодушие, а то и хорошо подготовленную обструкцию. Но и в этих случаях Маяковский не отступал.

Всегда хотел знать, с каким настроением публика уходит с его вечеров.

П. Лавут рассказал, как однажды в Самаре, после выступления, он вышел из партклуба и спрятался за кусты, чтобы послушать, что же, расходясь, говорят зрители. Услышал:

"- Здорово читает!

- Какой нахал!

- Ну и талантище!

- Какой остроумный!

- Подумайте, как он на записки отвечает. Кроет, очнуться не дает!

- Хвастун здоровый!

- Вот это да! Говорит без единой запинки!

- Я сам читал, ни черта не понял, и вдруг - все понятно. Просто удивительно!"

Поэт делает из этого единственный вывод:

- Значит, польза есть. А ругань не в счет.

Отвечая на записки, он действительно "очнуться не дает".

- На чьи деньги вы ездите за границу?

- На ваши.

- Часто ли вы заглядываете в Пушкина?

- Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть.

Маяковский едет по городам Союза:

На сотни эстрад бросает меля, на тысячу глаз молодежи. Как разны земли моей племена, и разен язык и одежи!

И несмотря на все неудобства этих поездок, он получает от них огромное удовольствие. Поэт убежден: один его слушатель - это десять читателей в дальнейшем. Встречи с людьми воодушевляют.

Полно такого воодушевления стихотворение "Нашему юношеству". Все оно пронизано стремительной динамикой - с того момента, когда, "глуша прощаньем свистка, рванулся курьерский с Курского!".

Во время поездок, в теснейшем общении с людьми, с юношеством, в "груде дел", в "суматохе явлений" поэт убеждается, что русский язык объединяет народы многонациональной страны, и в том же стихотворении он призывает: "Товарищи юноши, взгляд - на Москву, на русский вострите уши!"

Вечера при полупустом зале в Нижнем Новгороде или в Таганроге, достаточно все-таки редкие, полностью компенсировались другими - боевыми, серьезными и веселыми, с огромной аудиторией.

После Нижнего была Казань, город, который любил Маяковский. Здесь билеты на оба вечера расхватали в один день. Владимир Владимирович сам едва пробился сквозь толпу в театр.

"- Я уже выступал в Казани вместе со своими соратниками по искусству Василием Каменским и Давидом Бурлюком, - начал он с воспоминаний. - Это было в те далекие времена, когда помощники присяжных поверенных говорили про нас, что этих-де молодых людей в желтых кофтах хватит не более как на две недели.

Но пророчества эти, как видите, опровергнуты уже тем, что я по прошествии тринадцати лет опять стою перед казанской аудиторией..." (Из воспоминаний П. И. Лавута.)

Здесь контакт со зрительным залом устанавливается чуть ли не в самый момент появления поэта на сцене и ничем не омрачается до конца вечера.

Студенты просят его выступить в университете, и там, на следующий день, всего каких-нибудь за час-два после объявления о выступлении поэта, аудитория переполнена, как и театр накануне. Маяковский согласился на выступление в университете, внеся поправки в уже намеченные им ранее планы: во-первых, это был траурный день - 21 января 1927 года, - третья годовщина со дня смерти Владимира Ильича Ленина, а, во-вторых, это был университет, стены которого "и доныне хранят любовнейшее воспоминание о великом своем гражданине".

Маяковский читает отрывки из первой и второй части и целиком третью часть поэмы "Владимир Ильич Ленин", и - "Внимают юноши строфам про смерть, а сердцем слышат: бессмертье".

Казань, встречи с ее молодежью, с читателями остались светлым воспоминанием в душе Маяковского.

- Обязательно еще раз сюда приеду! Столпотворенское вавилонье! - взволнованно говорит он Лавуту, по привычке играя словами, перекраивая крылатое выражение. И зная, как здесь, на родине, любят великого артиста, добавил: - Только Шаляпин может сравниться со мной!

Ровно через год поэт снова побывал в Казани, снова выступал в театре и университете, снова имел триумфальный успех. На этот раз, в театре, он читал полностью поэму "Хорошо!", что дало повод газете "Красная Татария" сделать вывод: "Маяковский - поэт больших полотен".

Перед второй поездкой в Казань Маяковский чуть не опоздал на поезд, вскочил на подножку вагона буквально в тот момент, когда поезд тронулся. Маяковский был аккуратен и не любил опаздывать. Перенервничавшему Лавуту спокойно сказал:

- Вот видите, я никогда не опаздываю. "Забудем прошлое, уставим общий лад", не волнуйте меня и себя. Шофер действительно опоздал, а я - нет. Часы у меня всегда нарочно поставлены на три минуты вперед. Это меня и спасло. Стоит ли волноваться, когда мы едем в замечательную Казань! Если у меня не будет ни копейки, я обязательно поеду в Казань.

- А как же вы без копейки купите билет?

- И на билет мне вышлет моя Казань!

Любовь была взаимной. В номере старинного "Казанского подворья" у Маяковского побывали десятки студентов, журналистов, поэтов. Среди них был поэт

А. Ток, который перевел на марийский язык "Левый марш". Приходил молодой Педер Хузангай. В стихотворении "Казань" (1928) Маяковский использовал "сюжет" с переводом "Левого марша" ("Я - мариец. Твой "Левый" дай тебе прочту по-марийски").

В поездках, в дороге Маяковский не переставал работать над стихами, над поэмой "Хорошо!". Рождались новые замыслы, строки, образы, пополнялся "заготовками" всегдашний спутник - блокнот.

Память впитывала в себя гигантский объем впечатлений от увиденного и услышанного, ведь страна в эти годы разворачивалась под строительную площадку, начинала создавать материальную базу социализма.

Шутка ли сказать, большевики замахнулись на то, чтобы в отсталой, с подорванной двумя войнами экономикой стране, создать машиностроительную, станкостроительную, автомобильную, тракторную, оборонную, химическую промышленность, реконструировать все народное хозяйство! На Западе не только не верили в успех этих планов - потешались над "красным правительством", считая его руководителей утопистами.

А Страна Советов бурлила! Началось строительство Днепрогэса, Турксиба, тракторного завода имени Дзержинского, других, менее крупных, но важнейших для народного хозяйства промышленных предприятий. Молодежь устремилась на стройки, в школы, на рабфаки, в институты и университеты. Энтузиазм в переустройстве жизни получил новый импульс.

Конечно, это можно было почувствовать и в Москве, но дорога всегда взбадривает человека, обостряет восприятие, и смотрите, как это все созвучно времени оказывается в стихах - "обдорская темь и сиянье Кашир", а за Волгой "кресты да тресты, да разные "центро". Сумятица торга кипит и клокочет...". В вагоне поезда два Сережи очень уж заинтересованно обсуждают налоги, "проценты", ремонт моста; на базаре "нэпачка" нахваливает свой тозар, а в Казани - университет и "каждые десять на сто его повадкой щурят глаза и так же, как он, скуласты". Дорожные впечатления складываются в картину жизни страны и сходятся в ленинском образе, в воспоминании о нем ("По городам Союза").

"Отдыхать некогда!" - не раз повторял Маяковский.

- Почему вы выходите на каждой станции? - спросила у него актриса Юлия Солнцева, оказавшаяся попутчицей в дороге.

- Я должен все знать, иначе мне неинтересно, - ответил поэт.

В городах, где крупные предприятия, Маяковский непременно выступает перед рабочими, знакомится с их трудом, жизнью, бытом. Вступает в конфликты с руководством по вопросам быта, обслуживания, живет по принципу: "...увидев безобразие, не проходите мимо..."

Стихи и жизнь складывались воедино. Стихи рождались из жизни и продолжались в жизни. В автобиографии говорится: "Вторая работа - продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю". А в стихах второй половины двадцатых годов - множество наблюденных в это время событий, фактов, подробностей жизни и быта молодого Советского государства. Вся эта гигантская груда жизненных впечатлений осмысливалась под социальным углом зрения, а именно: как входит в жизнь народа новое, как преодолеваются пережитки прошлого, насколько ярко "сердце класса горит в коммунизме". Маяковский полон ощущением перемен, жаждой перемен. К этому зовет других.

У нас поэт событья берет - опишет вчерашний гул, а надо рваться в завтра, вперед, чтоб брюки трещали в шагу.

Для этого надо ездить, видеть, изучать, вникать. Намечая новые маршруты поездок, собираясь в Сибирь, на Дальний Восток, в Калмыкию, куда не было еще железной дороги, в колхозы и совхозы, Маяковский говорил:

- Надо подолгу сидеть в каждом месте, по-настоящему ко всему присмотреться, иначе - зачем ездить? А ведь некоторые писатели хвастаются тем, что за один день чуть ли не три завода изучили.

Но и самому Маяковскому не удавалось "долго сидеть" в тех городах, где он бывал. Темп жизни был задан стремительный. Написанные несколькими годами позже романы и пьесы советских писателей назывались созвучно времени: "Не переводя дыхания", "Темп", "Время вперед". А график поездок Маяковского не оставлял времени для подробного "изучения" завода или стройки.

В Свердловск - промышленный центр, куда очень стремился поэт, прибыли ранним утром. Хорошее настроение создала газета "Уральский рабочий". В газете - портрет, статья о Маяковском, как одном "из наиболее ярких представителей поэзии нашей пооктябрьской, революционной эпохи".

Сначала Маяковский выступил в "Деловом клубе", потом перед комсомольским активом, перед студентами политехнического института. Провел занятие литгруппы "На смену", куда вход был "по особым билетам, разосланным по рабкоровским кружкам". Здесь, в Свердловске, написаны стихотворения "Император", "Екатеринбург - Свердловск" и "Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру".

Поэт побывал в рабочих общежитиях Свердловска и в новых домах, куда вселялись рабочие Верхне-Исетского завода. Конечно, квартиры с ванной, о которых сказано в стихотворении, в то время были явлением почти исключительным, недаром после чтения "Ивана Козырева" какой-то парень спросил Маяковского:

- Вот вы пишете "ванны", так это ж редко, у кого ванна! Это не реально!

- Важна сама идея, - ответил поэт. - Если уж начали строить с ваннами - дальше пойдет быстрее. Так, по крайней мере, должно быть, и я уверен, что так и будет.

Маяковский торопил время и события, но его нетерпение не рождало иллюзий, он был великий мечтатель, уносившийся воображением в будущие века ("Пятый Интернационал", "Про это"), но в то же время он был суровый реалист, когда дело касалось политики, повседневности, быта. Дать покупателю красивые и удобные носки сегодня и заглянуть в тридцатый век, который "обгонит стаи сердце раздиравших мелочей", - это одна, но в разных измерениях воплощавшаяся им, идея усовершенствования - употребим философскую категорию - общественного бытия.

"Надо жизнь сначала переделать..."

В переделке жизни цель и сокровенная суть поэзии Маяковского, его эстрадных выступлений. В переделке жизни и, значит, сознания. Для этого он встречался с массой людей, переносил весь дорожный дискомфорт, сохраняя при этом оптимизм и чувство юмора. Ожидая где-нибудь на холодном вокзале опаздывающий на много часов поезд, шутил: "Попробуйте-ка сами опоздать на такой поезд..."

Лавут ругается с проводником, пытающимся высадить их из двухместного купе, поскольку в пути его должны занять, а Маяковский ему укоризненно:

- Я от вас такого не ожидал. Чего разорались? Тем более все кругом спят.

- Но ведь вы сами часто кричите, - оправдывался Лавут, - а у меня прорвалось...

- Я кричу обычно на пользу литературе, а вы - во вред себе.

После этого он спокойно, без повышения голоса, уговаривает проводника. На остановках не теряет времени даром: ходит, смотрит, спрашивает, слушает.

Была еще одна причина, по которой Маяковский считал необходимым прямое общение с публикой. Он разъяснял:

- Стихи я пишу в основном для чтения вслух. И в процессе работы чувствую, как они будут звучать. Я считаю, что в наши дни стихи должны быть рассчитаны главным образом на слуховое восприятие - не для альбома тети, а для площади Революции. Это есть целевая установка.

И - требование времени. Но у него же: "Мой стих трудом громаду лет прорвет..." Это не только для голоса, для чтения вслух, это разговор с современниками и потомками с книжного листа, разговор с миллионами и с каждым человеком в отдельности.

В поэме "Хорошо!", которая связывалась с постановкой в театре, Маяковский задался целью показать закономерность победы революции, ее величие, естество и плоть коммунизма. Он понимал: "В коммунизм из книжки верят средне. Мало ли что в книжке можно намолоть!" Чтобы поверили, надо показать "естество и плоть", показать реальное, делаемое дело. Показать то, что увидено собственными глазами, что вошло в его жизнь.

На вопрос, задаваемый ему с ехидцей: "Вы считаете себя хорошим поэтом?", - Маяковский однажды ответил:

- Надоело! Мне наплевать на то, что я поэт! Я прежде всего считаю себя человеком, посвятившим свое перо сегодняшнему дню, сегодняшней действительности и ее проводнику - Советскому правительству и нашей партии!

Он повторял это не один раз, но всегда - в споре, запальчиво ("Надоело!"), в ответ на бесконечные колючки, выпады, едва скрытую или вовсе нескрываемую враждебность. И "всю свою звонкую силу поэта" он подчинял "сегодняшней действительности", приближению будущего.

Поэт радовался, видя, как "подымал невозможный труд улиц разрушенных труп". Радовался тому, что "фабрика по-новому железо варит". Радость свою оп выразил в стихах, а затем в поэме "Хорошо!", стараясь показать "социализм живьем". Эти стихи ("Автобусом по Москве", "Было - есть", "Баку", "Ленин с нами!", "Рассказ литейщика Ивана Козырева..." и другие) он читал с эстрады.

1927 год, "болдинский год" (П. Лавут) Маяковского катился на колесах, бушевал в залах, огорчал и радовал. Почти полсотни точек отмечено в этом году на карте его вечеров и выступлений, а их было свыше ста, не считая московских. На Маяковского шли, о нем слышали, его читали. В Одесском медицинском институте (это уже в 1928 году), зал, рассчитанный на четыреста человек, вместил в себя свыше тысячи. Рекорд. Каждый из сидящих держал кого-то на коленях, проходы и эстрада были забиты. Некоторые устроились даже под столом. Маяковского и Кирсанова (бывшего в то время в Одессе и приглашенного Маяковским для выступлений) прижали к трибуне. Дышать было нечем. Пот лил с них градом.

Выдержали.

Успех вечеров Маяковского теперь часто обеспечивался известностью и славой поэта и, конечно, его артистизмом, великолепным умением угадывать аудиторию, общаться с нею, понимать и подчинять ее.

Успеху способствовало и то, что поэт вторгался в самые насущные проблемы дня: социальные, нравственные, литературные. Афиши, умело составленные Маяковским, не просто говорили - они кричали об этом. Искусство составления афиш - это искусство привлечь публику.

И Маяковский всегда внимательно следил за афишами в Москве и других городах.

- Когда въезжаешь в город, - говорил он, - сразу по афишам чувствуешь, чем он дышит. Я прочитываю почти все афиши. Представьте: вдруг со щитов исчезли бы все афиши - впечатление вымершего города...

Что же такое афиши Маяковского?

Вообразите себя на минуту человеком двадцатых годов, времени нэпа, человеком не причастным к литературе, но молодым, кое-что читающим, до которого доходят отзвуки литературных споров. И вот в городе появляется афиша:

22 марта, в четверг, выступит поэт ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Слушай новое. Разговор-доклад.

Темы:

Слово читаемое и слышимое. Альбом тети или площадь революции. Что такое Новый Леф? Что такое старый Полонский? Леф и Вапп. Мы. Социальный заказ. Агония прозы. Хроника пожаров интересней "Войны и мира". Как и чему учиться у Пушкина? Есенин и Есенинчики. Понимают ли нас крестьяне и рабочие?

Дальше - отдельно:

Поэма "ХОРОШО!" Новые стихи. Письмо любимй Молчанова. Чугунные штаны. Имени Бебеля, Гарри Пилли. Замуж за Зощенку. Особенная любовь. Письмо Максиму Горькому. Ответы на записки и вопросы.

Такая афиша, умело графически выполненная, вывешенная на видном месте, почти наверняка привлечет внимание своею неординарностью и, возможно, заранее в чем-то настроит на несогласие, возбудит желание сразиться с докладчиком (как так: "Хроника пожаров интересней "Войны и мира"). И конечно же, вам захочется пойти на этот вечер, послушать необыкновенного докладчика и поэта...

Среди вопросов, поставленных в афише без всякой иронии, без загадки - "Письмо Максиму Горькому". Что за ним скрывается? Полное название стихотворения - "Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому" - опубликовано в первом номере журнала "Новый Леф" за 1927 год. Поэт читал его на своих вечерах, не пускаясь ни в какие объяснения. Слушатели не знали прежних отношений двух писателей, а нынешние были выражены в стихотворении с исчерпывающей полнотой.

Объяснения же необходимы, поскольку 1927 год обнажил ситуацию. Дружеское расположение, которое установилось между Горьким и Маяковским с 1915 года, через несколько лет было нарушено. Какие злые силы способствовали этому, осталось тайной.

Тайну слегка приоткрывает Виктор Шкловский:

"И вот мы узнали, что Горькому сказали про Маяковского, что Володя обидел женщину.

Я приехал к Алексею Максимовичу с Л. Брик.

Конечно, Горькому разговор был неприятен, он стучал пальцами по столу, говорил: "Не знаю, не знаю, мне сказал очень серьезный товарищ. Я вам назову его имя, мне его передадут".

Л. Брик смотрела на Горького, яростно улыбаясь.

Фамилии товарища Алексею Максимовичу не сказали, и он на обороте письма к нему Л. Брик написал несколько слов, что он узнает, кто это говорил.

Алексей Максимович на меня не рассердился за мое вмешательство.

Значит, не в такой уж мере считал он себя правым.

В дело была пущена самая обыкновенная клевета, и потом обоих погубили отдельно".

Маяковский лишь напомнил в стихотворении, что между ними "что-то вышло вроде драки или ссоры", а Горький с 1921 года жил в Италии, куда уехал лечиться.

Напомнив о давней "ссоре", Маяковский поначалу сохраняет уважительный тон к своему адресату, хотя и высказывает сожаление, что "Горького "не видно... на стройке наших дней". Он ведет литературный разговор, доверительно и с горечью говорит о неблагополучии па литфронте из-за обилия халтуры и множества стихов, в которых - "Что горенья? Даже нет и тленья..."

Маяковский не был бы Маяковским, если бы этот литературный повод (письмо писателю) не использовал для полемики, которая в это время затрагивала и вопросы метода. Вот откуда: "И мы реалисты, но не на подножном корму..."

"Мы - это Леф", - тут коллективист Маяковский ни с кем, кроме лефов, не хочет делить заслуг литературы. И вот уже как бы уполномоченный лефами, попутно присвоив им титулы "поэтов рабочего класса", Маяковский вводит реплику о "Горьком-эмигранте". Одержимый идеей "непосредственного участия в классовой борьбе", он зовет Горького обратно, в словах резкого осуждения напоминает ему о судьбе Шаляпина и, распалясь, прямо спрашивает: "...виден Вам еще парящий сокол? Или с Вами начали дружить по саду ползущие ужи?"

Маяковский безжалостен к Горькому в своей страсти служения Республике Советов, он не принимает во внимание даже болезнь писателя, прямо предлагая "сердце отдать временам на разрыв". Как Дзержинский. Идеал служения революции.

Прекрасна концовка этого стихотворения:

Делами, кровью, строкою вот этою, нигде не бывшею в найме, - я славлю взвитое красной ракетою Октябрьское, руганное и пропетое, пробитое пулями знамя!

"Здесь дела по горло..." - агитирует поэт Горького, и вдруг - в конце - о себе, вдруг местоимение Я. Не возвращает ли такая автохарактеристика к прошлому, не является ли попыткой отмести какие-то возможные в той, давней "драке или ссоре", наветы на Маяковского? И если это так, то поэт с большим достоинством выходит из конфликта сам. По отношению же к Горькому у него недостало такта, чтобы снять напряжение ссоры.

Ах, как жаль, что в трудные двадцатые годы жизнь разъединила Горького и Маяковского...

Конечно, Горький и поначалу не безоговорочно принимал Маяковского, хотя считал его "талантливейшим, крупнейшим поэтом". Их сближало то самое "приятие жизни" как поля человеческой деятельности, которое отмечено Горьким у некоторых футуристов, у Маяковского, которое рождалось из социального протеста. И в этом - в приятии жизни и поощрении преобразующей деятельности человека - Горький оказал на Маяковского огромное влияние.

Уже спустя какое-то время, после смерти поэта, Горький делает замечание насчет его "ячества", насчет его оценок классического наследия. Горький критически высказывается насчет поэтизации страданий у раннего Маяковского, о гиперболизме, о внутреннем раздвоении личности, выразившейся, по его мнению, в том, что Маяковский выступал "то - как чистейший лирик, то - резко сатирически". Не все эти критические соображения можно принять, тем более что эпизод "ссоры" и стихотворное послание Маяковского Горькому, все же, как чувствуется, наложили отпечаток и на позднейшее отношение старшего к младшему. Однако Горький глубоко переживал смерть поэта.

Вот что стоит за одним лишь пунктом большой афиши. За каждым из других - немало остроты, злободневности, полемической страсти.

Постоянным зрителем и слушателем на вечерах Маяковского был их устроитель, неизменный импресарио, Павел Ильич Лавут. Завершив все организационные хлопоты, выполнив все распоряжения Владимира Владимировича, раздав множество записок на вход в зал не сумевшим купить билетов и специально приглашенным, убедившись, что все готово к началу, он устраивался где- нибудь в укромном уголке. Он знает: Маяковский потом будет подробно расспрашивать - как реагировала публика, что говорили, какова была атмосфера в зале. Со сцены - одно восприятие, из зала - другое.

Зал гудит в нетерпеливом ожидании.

На сцену выходит поэт. Он производит впечатление уверенного в себе человека. Лавут каждый раз словно впервые видит его. Высок ростом, широк в плечах, элегантен, свободен в движениях, в жестах. Походка твердая, он почти не стоит на месте во время разговора-до- клада, ходит по сцене, останавливается - когда читает стихи. Никакой скованности или напряжения. Поэтому Маяковский так пластичен, так свободно и непринужденно чувствует себя, когда, общаясь с большой аудиторией, говорит о литературе или читает стихи. В это время он живет в своей стихии, делает свое дело.

Еще не произнеся ни слова, остановившись посередине сцены, Маяковский всматривается в притихший зал. Длинная пауза. Публика в некотором недоумении. Наконец, головы многих поворачиваются туда, куда устремлен взгляд поэта. А там из средней двери врывается в зал опоздавший. Он буквально продирается на свое место в ряду, но не с ближайшего, а с другого края, взбудораживая весь ряд. Звучит первая реплика Маяковского:

- Это мне напоминает одного человека, который на просьбу показать левое ухо, делал так... - и Владимир Владимирович правой рукой через голову тронул свое левое ухо.

Зал ответил смехом и аплодисментами.

Однако не всегда и не везде была необходимость начинать вечер или просто выступление с шутки, чтобы создать веселое настроение. Маяковский никогда, в зрелые годы, не опускался до уровня эстрадного шутовства и подыгрывания публике. И если иногда допускал грубость, то только в ответ на грубость. Его главным оружием было поэтическое слово. Во время выступлений Маяковского в Свердловске там гастролировали эстрадные сатирики Рим и Ром. Владимир Владимирович начал свой вечер такими словами:

- Римы-Ромы выступают с эстрады. Певцы, куплетисты и музыканты имеют аудиторию, а поэты - нет. Поэтов - на эстраду, искусство - в массы!

Ольга Форш уловила, что происходит в душе поэта, когда Маяковский выступал в одном из небольших залов.

"Маяковский стоял и тяжелым, твердым взором оглядывал аудиторию. Он будто взвешивал, отбирал, выбрасывал негодных. Презрительно смигнув их, он переводил глаза на другую группу людей. Он давил глазами...

Внезапно от легкой застенчивой улыбки лицо сбросило тяжесть и стало, как у юноши. Задорно откинулась голова, отмахнув с белого лба темную прядь. Маяковский вдруг одним шагом прошагнул на эстраду. Расставив ноги, он выставил чуть вперед голову. Так с капитанского мостика глядит капитан. Он налился огромной внутренней силой. Выражение его рта, широкого и словно нарочно надменного, подчеркнулось до дерзости благодаря своеобразному жесту, каким он сунул руки в карманы брюк.

Маяковский чуть покачался на высоких ногах, отвел руки за спину, углы губ нервно дернулись книзу, стал говорить. Он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель".

Так же он обращался и к своей аудитории в Казани или Харькове, Свердловске или Ростове, читая ли стихи или начиная разговор о литературе.

"- Литературе угрожает опасность: ее захлестывает безграмотность. Писатели, особенно поэты, плодятся с быстротой бактерий. Человек часто становится писателем еще до написания им книги, и "знаменитостью" - по выходе ее. Возведению в сан "знаменитости" обыкновенно помогают друзья-критики, забывая, что литературная работа - работа трудная, ответственная, требующая высокой квалификации" (саратовские "Известия").

Дальше он приводит примеры неряшливого обращения со стихом у поэтов (А. Жарова, И. Уткина). С великолепным остроумием высмеивает плохие строчки. Над Уткиным подшучивал: "Расти, Уткин, Гусевым будешь!" Издевался над "Стихами красивой женщине", где были такие строки:

Не твоим ли пышным бюстом Перекоп мы защищали?

- Но мы Перекоп не защищали, - говорил Маяковский. - Перекоп защищали белогвардейцы, а красные его брали!

Такой поэтической неряшливости в стихах собратьев по перу Маяковский не прощал.

"- Каково отношение Лефа к другим литературным группировкам? - продолжает Маяковский, вкратце рассказав, что такое Леф, какие задачи в искусстве он решает. - Политически наиболее близкая к Лефу группировка - это ВАПП - Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей. Почему же мы не сливаемся с ней? Разница - в формальном подходе к литературе: вапповцы ради содержания пренебрегают формой, изощренным мастерством, без которого нет настоящей литературы, нет искусства".

По настроению аудитории Маяковский чувствует, что интерес к его докладу-разговору нарастает. Он видит это по глазам, напряженному вниманию, с каким его слушают сидящие тут же, у самой сцены, молодые люди, скорее всего рабкоры, литкружковцы. Он вдохновляется, голос его звучит в нижних регистрах, демонстрируя интонационное богатство, еще явно не полностью раскрывшееся. Он говорит о Есенине и "Есенинчиках".

К этому явлению - "упадочным настроениям среди молодежи" - было приковано внимание общественности и печати. В кавычки заключено название большого диспута в Коммунистической академии, где выступали Луначарский, Маяковский, Полонский, Ермилов и другие видные литераторы и публицисты. Дискутировали об этом в газетах, на комсомольских собраниях... "Упадочные настроения" многими связывались с поэзией и личностью Есенина. Вспомнили строку из стихотворения Маяковского "Сергею Есенину": "Над собою чуть не взвод расправу учинил". После смерти Есенина действительно прокатилась волна самоубийств.

Владимир Ильич Ленин

Однако само по себе это явление лишь внешнею оболочкой - подражательными стихами, кабацкими мотивами стихов - можно как-то подтянуть к Есенину (недаром Маяковский в том же стихотворении заметил: "Подражатели обрадовались..."). Социальные корни его - в нэпе, в его разлагающем влиянии на неустойчивую, слабую духом часть молодежи.

Маяковский в чем-то разделял точку зрения тех, кто рассматривал упадочничество в прямой связи с Есениным. И дело здесь в том, что Маяковский ориентировался прежде всего на поэтов-подражателей, подхвативших легенду о Есенине, а не живую суть его поэзии. И все-таки он хочет отделить Есенина от упадочничества как социального явления.

- Ставить знак равенства между всем упадочничеством и Есениным - бессмысленно. Упадочничество - явление значительно более серьезное, более сложное и большее по размерам, чем Сергей Есенин. - Маяковский дает социальную оценку явления, не касаясь пока поэзии. Но затем спрашивает - отражается ли упадочничество в литературе и утверждает, ссылаясь на свой опыт встреч с молодыми поэтами в различных областях России, что приблизительно 35-40 процентов из них подражают Есенину, находятся под его влиянием...

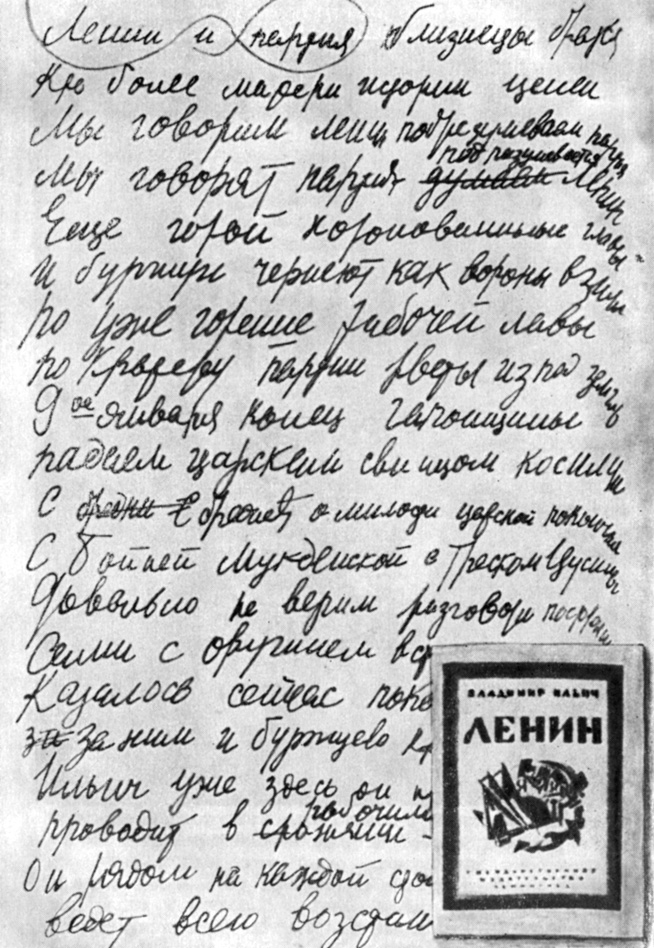

Страница рукописи В. Маяковского 'Владимир Ильич Ленин'

Увлечение молодых поэтов Сергеем Есениным Маяковский объясняет тем, что они не знают, ни что такое литература вообще, ни что такое Есенин. Есть такое понятие, противопоставляемое скуке: "В пивной пиво, в пивной раки, а в ячейке наоборот..."

И тут, следуя правде, приходится с сожалением говорить о том, что в пылу полемики с упадочничеством как явлением социально опасным да еще возражая тем, кто, беря под защиту Есенина, нападал на Леф, - Маяковский допускал резкие выпады и несправедливые оценки поэта, к которому, в конце его жизни, проявил внимание и человеческую симпатию.

И конечно очень огорчительно, что такие оценки давались поэту, чей огромный, на редкость органичный дар, не могли и не должны были скрыть от Маяковского никакие явления общественной жизни. Значение есенинской поэзии уже тогда не могли заслонить собою эпигоны, оно раскрывалось вместе с пониманием сути и хода революционных изменений в сознании русского народа.

Обложка первого издания поэмы 'Владимир Ильич Ленин'. 1925

Но в накале борьбы, в запальчивости Маяковский мог даже вступить в противоречие с собой. Так, говоря о поэтическом таланте Есенина, о его умении писать стихи, он сказал: "Это ерунда сущая. Пустяковая работа. Сейчас все пишут и очень недурно".

Слова о легкости писания стихов и о том, что сейчас вое пишут недурно, полностью опровергаются многочисленными высказываниями самого же Маяковского о поэтическом труде, о состоянии современной поэзии, наконец, его истинным отношением к Есенину. Он идет на это, чтобы до крайности обострить полемику, чтобы поставить вопрос своим оппонентам: "Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции?"

Такой полемический ход, как видим., потребовал отступления от своей эстетической позиции для утверждения еще более важной - политической. Концептуально же Маяковский середины двадцатых в единстве рассматривал что и как и ради чего в поэзии и не противопоставлял содержание форме или наоборот.

На праздновании Дня леса. Москва, Сокольники. 10 мая 1925 года

"Есенинщина" как понятие и как термин фигурировала чаще всего в отвлечении и вне объективного понимания творчества и личности поэта. Мы-то, через десятилетия, стали умнее и видим, насколько и понятие и термин неприложимы к Сергею Есенину, поэту и человеку, но тогда, в разгар революционных перемен, всякое бывало. Политические обвинения и ярлыки иногда заменяли аргументы в литературных дискуссиях. Даже классиков "обвиняли" в классовой узости и непонимании законов исторического развития. Автор "Преступления и наказания" представлял "достоевщину" - тоже понятие, тоже термин, который М. Бахтин справедливо квалифицировал как "реакционную выжимку" из Достоевского.

Но ведь и "есенинщина" - тоже не более как вульгарно-социологический термин, в который упрятана трагедия поэта. Так его только и можно воспринимать, поскольку он все-таки фигурирует в нашем повествовании как реликт своего времени.

Но вернемся в зрительный зал, где уже зреет атмосфера для полемики и для стихов, ведь Маяковский, помимо официальных дискуссий, выступал на эту тему перед массовой аудиторией.

Со Скотиком. Пушкино

В зале, конечно, находятся и истинные поклонники Есенина, не согласные с Маяковским. Находятся оппоненты, не принимающие его, Маяковского, поэзии. Спор продолжается...

Учитывая нетерпение публики, Маяковский ответы на записки и вопросы из зала не откладывает целиком на конец вечера, он чередует их с чтением стихов: во-первых, потому, что оппоненты будут мешать чтению своими репликами, во-вторых, есть записки, ответы на которые (поэт это прекрасно чувствовал, полагаясь на свой полемический дар) помогут еще больше расположить к нему аудиторию.

Маяковский читает стихи. С неподражаемой иронией читает стихотворение "Письмо к любимой Молчанова...", с публицистическим пафосом звучит "Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому". После напряженной публицистики нужна разрядка, Маяковский берет со стола записку. Знакомая тема. Читает вслух: "Товарищ Маяковский, поучитесь у Пушкина".

Вероника Витольдовна Полонская

- Услуга за услугу. Вы будете учиться у меня, а я у него, - учтивым тоном отвечает Маяковский.

Еще одна записка - тоже на знакомую тему: "Почему рабочие вас не понимают?"

- Напрасно вы такого мнения о рабочих.

Записка из этого же "цикла": "Вот я лично вас не понимаю".

Афиша выступления В. Маяковского в Политехническом музее

- Это ваша вина и беда.

Снова про то же: "Ваши стихи мне непонятны".

- Ничего, ваши дети их поймут.

- Нет, - кричит автор записки из зала, - и дети мои не поймут!

- А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них мама умнее, а они будут похожи на нее.

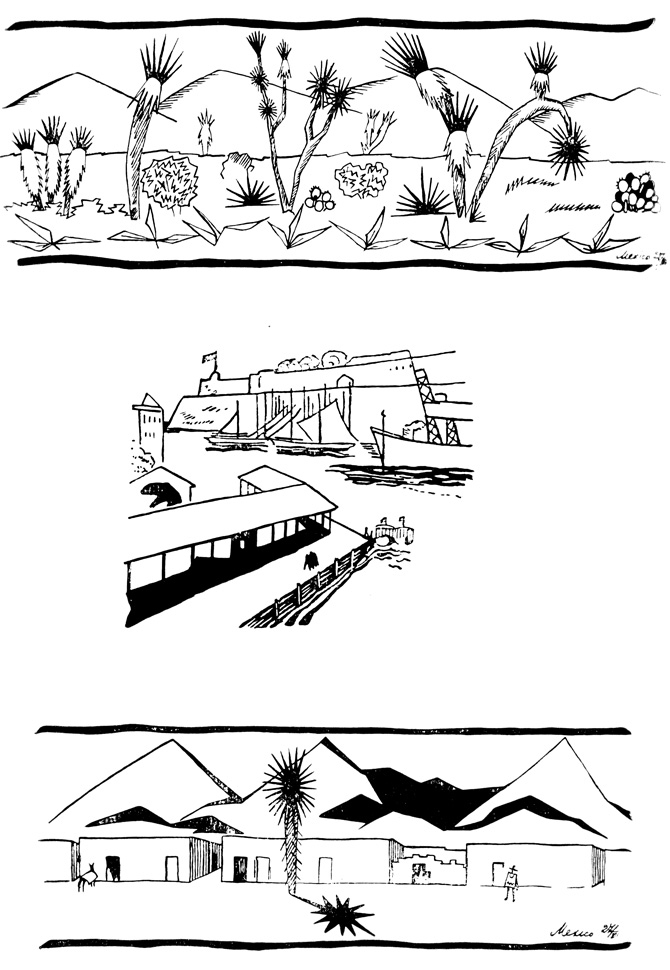

В. Маяковский в Мехико. 1925

Грубо? Да. Но когда из вечера в вечер одного и того же сорта окололитературные люди (постоянные, кстати, посетители выступлений Маяковского) вслед за критиками шпыняют поэта подобными бестактными и даже провокационными вопросами, то тут уж трудно быть "безукоризненно нежным", похожим на "облако в штанах". И Маяковский позволял себе дерзость, когда чувствовал в вопросе, в записке, в жесте, в поведении оппонента недоброжелательность, подвох.

И вот тоже знакомая по теме записка: "Маяковский, почему вы так себя хвалите?"

- Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.

- Вы это уже говорили в Харькове! - кричит некто из партера.

- Вот видите, - спокойно говорит Маяковский, - товарищ подтверждает. - И, после паузы, обращаясь к гражданину из партера: - А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.

Афиша выступления В. Маяковского в Кливлепде. 1925

Зал возбужден. Некоторые оппоненты попритихли, опасаясь острого слова Маяковского. Некоторые с отвагой отчаяния рвутся в бой. Большая часть аудитории покорена Маяковским, восхищена им, внимает каждому слову.

И снова звучат стихи - патетические и сатирические, стихи про заграницу и про наши насущные внутренние дела. Заключительным аккордом на вечере должны прозвучать отрывки из поэмы "Хорошо!". И зал с затаенным дыханием слушает поэта, слушает вдохновенные строки о революции, о любви. Зал, кажется, покорен, заворожен стихами, голосом поэта, его страстью. Но обиженные, пришедшие для скандала и на скандал, не унимаются, от них идут новые записки, вариации на одни и те же темы о непонятности стихов. Маяковский варьирует ответы в зависимости от характера записок.

Владимир Маяковский. Париж. 1925

- А, знакомый почерк, - комментирует Маяковский одну из них. - А я вас все ждал. Вот она, долгожданная: "Ваши стихи непонятны массам". Значит, вы опять здесь? Отлично! Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели.

Оппоненты не унимаются.

- Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают.

- Мои стихи не море, не печка и не чума!

- Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу.

- Вот потому, что не к лицу, и ношу его на пальце, а не на носу.

В. Маяковский и Д. Бурлюк с сыновьями. Нью-Йорк, август 1925 г

Он разогрелся, он в ударе, он легко и непринужденно расправляется с оппонентами, зал, почти не смолкая, смеется и аплодирует его коротким ответам-репликам. Сам же Маяковский не улыбается, он сохраняет полную серьезность. Даже тогда, когда получает игривые записочки, вроде такой: "Товарищ, мне не нравятся ваши стихи, а нравитесь вы сами, люблю вас давно".

Это более или менее обычный, "средний" вечер Маяковского. Впечатление было бы не полным, если бы не показать, что Маяковского иногда провоцировали на скандал грубым, оскорбительным образом. Он получал записки, заранее рассчитанные на то, как сказал один из современников еще при жизни поэта, "чтобы снова силой надеть на Маяковского желтую кофту". Так было на вечере во Дворце тюркской культуры в Баку, где аудитория наполовину состояла из людей, пришедших поглазеть на "душу" Маяковского. В зале стоял зверский холод, читать была трудно, Маяковский к концу вечера почти совсем охрип.

В. Маяковский в Нью-Йорке. Сентябрь 1925 года

И вот записки.

Первая же из них, которую взял со стола и прочитал поэт, гласила: "Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути: или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?"

Сохраняя внешнее спокойствие, поэт ответил:

Рисунки В. Маяковского

- Автор этой записки забыл, что есть еще и третий путь: это - писать вот такие бездарные записки.

Этого было достаточно, чтобы аудитория отреагировала смехом. Но только бездушное существо может остаться неуязвимым к таким ядовитым укусам. И ведь в ответе Маяковского есть осадок горечи. Он был человеком очень чувствительным, но он мог все-таки "себя смирять", когда это было совершенно необходимо, и здесь же, в Баку, продолжал выступать перед рабочими, перед молодежью в клубе имени Шаумяна, в доке имени Парижской коммуны, в цехах завода имени Лейтенанта Шмидта, в Доме работников просвещения, в Доме Красной Армии, выступать с подъемом, с душевной энергией. И написал стихотворение "Баку" (второе под этим названием).

Планируя поездки по стране, Маяковский не забывал Ленинград. Он любил этот город, подаривший ему радость общения со многими замечательными людьми русской культуры, город революции, город его "саженьих" шагов в поэзии. Он любил в нем бывать и выступать, хотя и здесь его выступления имели разные "сюжеты".

В редакции газеты 'Красная нива'. Москва. 1927

Выступление Маяковского в университете, рассказывает Д. С. Бабкин, решила сорвать группка напостовцев (сторонников журнала "На литературном посту"). Поэт только еще поднимался на кафедру, как один из юных напостовцев пискливо крикнул из зала:

- Вы непонятны нам! Мы вас не принимаем!

- Это мы проверим сейчас, - спокойно сказал поэт. - Голосуем.

В. Маяковский. 1928

Обратившись к студентам, спросил:

- Кто за меня? Кто против?

- Читайте, не надо голосовать, - дружно ответили студенты.

Только один знакомый голос отчаянно настаивал:

Афиша выставки '20 лет работы Маяковского'

- Я против!

- Это не в счет, - заявил Маяковский. - Начнем работу!

Такие "укусы" он не принимал в расчет и реагировал на них спокойно. Привык.

Забавная ситуация возникла на вечере в Академической капелле. О ней тоже вспоминает Д. С. Бабкин. Обычно Маяковский выступал один, но тут слово перед его чтением взял Корней Чуковский. Пока Чуковский говорил с кафедры на сцене, Маяковский за кулисами готовился к своему выступлению. Он шагал из угла в угол по закулисной площадке и бормотал стихи. Увлеченный этим, он не заметил, что пролетел уже целый час, а между тем вступительное слово Чуковского, на которое было отведено 15-20 минут, все еще продолжалось. Чуковский пересыпал свою речь анекдотами, рассказывал, как познакомился с молодым Маяковским в Куоккала, о быте чудаковатых обитателей этого поселка, о том, как жена Репина Норман-Серова готовила для мужа обеды из различных трав...

Афиша выступления В. Маяковского в Одессе. 1928

Критиковать поэта ему, видимо, не хотелось. Их отношения складывались с самого начала, с 1915 года, неровно. Чуковский не принимал футуризм, но дружил с некоторыми футуристами, считая их людьми талантливыми. Маяковскому в начале пути пытался даже покровительствовать, пока не понял, что он из тех, кому не покровительствуют, что даже самым заносчивым людям не удастся взглянуть на него свысока. На творчество поэта в разное время он тоже смотрел по-разному. Может быть, поэтому о стихах Маяковского Чуковский как будто бы забыл во вступительном слове, зато вспомнил о своих, и одна дама крикнула из зала:

- Почитайте "Муху-Цокотуху"!

Маяковский услышал за кулисами о "Мухе-Цокотухе", помрачнел. Передал записку докладчику: "Корней, закругляйся". Тот, не читая, отложил ее в сторону и продолжал свой рассказ.

В. Маяковский. Москва, февраль 1930 года

Маяковский, потеряв терпение, вышел на сцену и, подойдя к кафедре, на которой стоял Чуковский, рявкнул:

-Слазь! Довольно болтать! - Поднажал на кафедру, и она, вместе с Чуковским, поехала за кулисы.

В зале раздался смех. Но некоторые женщины, вероятно, мамаши и бабушки, обожавшие сказки Чуковского, стали настойчиво просить его выйти на сцену.

В. Маяковский среди молодежи на своей выставке '20 лет работы...'. 1930

Маяковский иронически улыбнулся, пожал плечами и ушел за кулисы. Там он посадил Чуковского на кафедру и покати л обратно на сцену. Зал грохнул от смеха. Администратор объявил, что для Чуковского будет организован специальный вечер. После этого Маяковский читал свою новую поэму "Хорошо!". Когда кончил, кто-то запел "Интернационал", зал подхватил... Так в те годы завершались партийные собрания.

В такие моменты Маяковский испытывал подъем духа, ему хотелось работать. Он утверждал: "Дело не во вдохновении, а в организации вдохновения" - и умел мобилизоваться для работы в любых условиях. Но бывали моменты, как и у каждого поэта, когда замыслы возникали неожиданно, отодвигая все остальное, захватывая его целиком. Так было с одним из замечательных стихотворений поэта "Товарищу Нетте пароходу и человеку".

Направляясь из Одессы в Ялту, поэт увидел входящий в порт пароход "Теодор Нетте". Впечатлительный Маяковский, знавший лично советского дипкурьера Нетте, убитого в вагоне поезда бандитами, от которых он защищал дипломатическую почту, был потрясен этой встречей. Тогда же и родился замысел стихотворения.

В. Маяковский вгруппе писателей на своей выставке. Москва, февраль 1930 года

Писалось оно больше двух недель. В эти дни Лавуту как-то срочно понадобился Маяковский, но он нигде его не мог разыскать. И уже возвращаясь в гостиницу, обнаружил Владимира Владимировича на полутемной террасе - мрачного, сосредоточенного.

Нарушив свойственную ему учтивость, Маяковский попросил: "Не мешайте, я занят!"

А наутро рассказал, что он шагал по длинному ялтинскому молу с десяти вечера и вернулся в гостиницу в третьем часу ночи. В эту ночь и закончил (вышагал!) стихотворение "Товарищу Нетте пароходу и человеку", стихотворение удивительно пластичное, эмоциональное, насыщенное гражданской страстью. Картинно и даже как-то ритмически похоже показано вхождение в порт парохода. И сам пароход - "в блюдечках-очках спасательных кругов" - этой живописной деталью сразу возвращает нас к живому Нетте, с которым поэт "пивал чаи", который мог увлечься дружеской беседой и "смешно потел, стихи уча", но который честно и бдительно нес службу дипкурьера ("Засыпал к утру. Курок аж палец свел...").

В. Маяковский. 1929. Кинокадр

И я, Как весну человечества, рожденную В трудах и в бою, Пою Мое Отечество, Республику мою!

Идею бессмертия Маяковский понимал не только как благодарную память о человеке, но и как продолжение того дела, которому отдана жизнь. Поэма "Владимир Ильич Ленин" воплощает идею именно такого бессмертия - продолжения жизни человека в его учении, в его делах. Пример героической жизни и гибели дипкурьера Нетте тоже дает полное эмоциональное (и поэтически выраженное) оправдание такому образному обобщению: "В наших жилах - кровь, а не водица", - чтобы после него сказать в стиле высокой патетики: "Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела".

Во время поездки по городам Маяковский узнал о смерти Дзержинского. Несколько дней он не выступал - не мог. А тут еще случилось такое: знакомый Маяковского, бывший чекист, больной острой формой туберкулеза, узнав о смерти Дзержинского, упал в обморок на мраморной лестнице гостиницы, разбил в кровь голову. Произошло это на глазах Владимира Владимировича. Печальной вестью было подсказано стихотворение "Солдаты Дзержинского", которое он посвятил работнику украинского ГПУ В. М. Горожанину. Год спустя в поэме "Хорошо!" появились известные и часто цитируемые строки, обращенные к "юноше, обдумывающему житье, решающему - сделать бы жизнь с кого". Маяковский дал ему совет: "Делай ее с товарища Дзержинского".

В длинной серии вечеров, поездок Маяковского есть такие, о которых надо рассказать особо. Среди них - поездка в Грузию, в Тифлис. Владимир Владимирович любил Грузию, "радостный край", и добродушно высмеивал поэтов, которые воспевали "эдемы и рай", делая из этого тоже шутливый вывод, что, наверное, раз уж "пелось про это", они "подразумевали" Грузию.

Грузия, грузины отвечали Маяковскому полной взаимностью. Хотя Маяковский приехал туда в декабре, на следующий день с утра он поднял с постели администратора Лавута, постучавшись к нему в номер:

- Довольно спать, ведь весна на дворе! - и потащил его смотреть тифлисский базар. А потом показал любимый им духан "Симпатия", где "настоящий кавказский стол" и где поэт не раз встречался и беседовал с грузинскими друзьями, поэтами.

Может быть, это был тот самый духан, тот заветный подвальчик, где царил прославленный кулинар Аветик, похожий на султана Абдул Гамида? Впрочем, тот подвальчик назывался не менее пышно - "Олимпия". Еще в прошлый приезд Маяковский, по воспоминаниям Симона Чиковани, встретился с Аветиком как со старым знакомым. Когда грузинские друзья, предупредившие Аветика о приезде московского гостя, представили его Маяковскому, когда он, поздоровавшись, любезно осведомился о здоровье и, наконец, спросил, не забыл ли гость его, Аветика, Владимир Владимирович ответил:

- О, что вы, я скорее забуду Шекспира, забуду Гёте, но вас буду помнить всегда!

Но еще больше он был поражен, когда после выбора закуски, гость заказал себе шашлык, причем заказ сделал на чистом грузинском языке. Да попросил дать шашлык помягче. "Ки, батоно*, не извольте беспокоиться", - ответил Аветик.

* (По-старинному дословно - "Да, господин", по-современному - "Да, уважаемый".)

Знатный кулинар просиял и, радостный, поспешил на кухню. Стол был мгновенно накрыт. Маяковский продолжал шутить:

- Что сделал со мной ваш Аветик - заставил принести ему в жертву классиков мировой литературы!

О встречах с Маяковским оставили полные любви и восхищения воспоминания Симон Чиковани, Георгий Леонидзе, Нато Вачнадзе и другие деятели грузинской культуры.

Чиковани познакомился с Маяковским, еще когда тот приезжал в августе 1924 года. Чиковани был молод, всего 21 год, был, как он пишет, автором одного стихотворения и одной эксцентричной статьи, но - много ли надо написать, чтобы считать себя поэтом! Молодой поэт только что начал работать в редакции нового журнала "Мнатоби", и именно в эту редакцию зашел Маяковский, приехав в Тифлис. Знакомство произошло легко. Чиковани сказал Маяковскому, что в сентябрьском номере идут его стихи в переводах Паоло Яшвили. Маяковский попросил познакомить его с переводами.

- А разве вы знаете грузинский? - спросил Чиковани.

А он в ответ на чистейшем:

- Я, дорогой мой, кутаисец.

Для Чиковани его грузинская речь была настолько неожиданной, что он осекся и смог лишь сказать:

- Я тоже кутаисец, учился в реальном.

- Так что двое кутаисцев завтра же просмотрят переводы.

И, как утверждает Чиковани, Маяковский смог оценить качество переводов, свободно разобраться в их грузинском звучании. Его лексический запас был не очень велик, но речь звучала совершенно свободно. Любил он кутаисские шутки "с примесью" русских слов и, время от времени, перекидывался ими с Чиковани.

В воспоминаниях Симона Чиковани говорится о кутаисском детстве поэта, о развалинах храма Баграта, Пририонской роще, ведущей к Багдадам - родине Маяковского, как бы приоткрывая "тайну" влюбленности поэта в Грузию и ответной любви к нему грузинских поэтов. Родные просторы, овеянные романтикой детских лет, не покидали его воображения. Потому и говорил он позже со светлой печалью: "Я в долгу... перед вами, багдадские небеса", - пишет Чиковани.

В гостиничном номере Маяковский прочитал грузинским друзьям только что написанное стихотворение "Владикавказ - Тифлис". Он и себя объявлял в нем грузином, и включил в текст грузинскую песню "Мхолот шен эртс"... Читал своим друзьям наизусть революционные стихи на грузинском языке, которые помнил еще с 1905 года (его события нашли отзвук и в стихотворении "Владикавказ - Тифлис"). С детства, с гимназических лет у него осталось пристрастие к грузинским частушкам ("шаири"), в исполнении которых состязался со своими сверстниками.

"Он говорил о Грузии и ее народной культуре как о чем-то близком, своем, кровном, - вспоминает Чиковани. - Казалось, ему доставлял удовольствие сам предмет нашей беседы... Это было понятно, так как именно Грузия с ее революционными традициями оказалась для него первой путеводной звездой. Жизнь и быт грузинского народа, безусловно, оказали влияние на формирование в детстве душевного склада будущего поэта. И в его своеобразной исповеди, поведанной нам в гостиничном номере, сквозила чистая любовь к Грузии и нежность, сбереженная в глубине души. Он, действительно, настолько своим чувствовал себя в Грузии, настолько своей ощущал и мыслил ее, что, безусловно, имел право говорить и писать безо всяких оговорок обо всем и так, как он считал нужным, с полной уверенностью, что его, конечно, поймут так, как надо".

В стихотворении "Владикавказ - Тифлис" соединились исторические реальности и романтическая мечта, Маяковский не мог не написать о том, какой бы он хотел видеть Грузию в будущем, ту Грузию, которая дала ему жизнь и дала первые суровые уроки революционной борьбы. "Я жду, чтоб гудки взревели зурной, где шли лишь кинто да ослик", - вот его мечта, неизменно связанная с индустрией. Ради воплощения этой мечты, пользуясь характерной для него гиперболой, и в духе того беззаботного в экологическом плане времени, Маяковский готов был - "Если даже Казбек помешает - срыть!"

В 1926 году, снова посетив Грузию, Маяковский познакомился с замечательными поэтами - Паоло Яшвили, который переводил его, Тицианом Табидзе, Валерианом Гаприндашвили. Чиковани ошибочно называет еще Георгия Леонидзе. Здесь, видимо, произошло "наложение" встреч, так как Леонидзе в автобиографии пишет, что его первое знакомство с Маяковским произошло в последний приезд его в Тифлис.

Именно тогда, между двумя вечерами Маяковского, в одной из местных газет появилась статья (автор ее скрылся под псевдонимом), где с удивительной легкостью зачеркивались его стихи об Америке. С разбора этой статьи и начал свой второй вечер в театре разгневанный Маяковский, устроив экзекуцию спрятавшемуся под псевдонимом рецензенту, а поднявшийся на сцену Паоло Яшвили заявил, что грузинские поэты и грузинская общественность не разделяют позиции автора этой статьи.

- Грузинские поэты, - сказал он, - считают Владимира Маяковского величайшим поэтом революции, Октября, рупором и самим голосом Октябрьской революции, а его поэзию - блистательнейшим явлением всей советской культуры.

- Похоже на правду, - улыбнулся Маяковский, и зал разразился аплодисментами. А поэт пожал руку поэту в знак благодарности, и Паоло Яшвили прочитал по-грузински свой перевод "Левого марша" и "Необычайного приключения", потом в зале зазвучал бас Маяковского...

И вот в начале декабря 1927 года на улицах грузинской столицы вновь появились афиши о вечерах Маяковского. На этот раз Владимир Владимирович приезжал, имея истинных друзей среди набиравшей силу прекрасной плеяды грузинских поэтов, составивших славу и гордость национальной культуры. Он успел также подружиться с кинорежиссером Николаем Шенгелая и замечательной артисткой Нато Вачнадзе.

Друзья по грузинскому обычаю устроили встречу Маяковскому у знаменитого Аветика, который приветствовал и принимал поэта уже как старого друга. Застолье украсила своим обаянием и молодостью Нато Вачнадзе, единодушно избранная тамадой. Владимир Владимирович перед выступлением вина не пил, но он был радостно оживлен, много шутил и отправился в театр Руставели в хорошем настроении. Настроение еще более поднялось, когда он увидел около театра толпы народа.

Зал был битком набит. Маяковского встретили аплодисментами.

- Столько народа на моем вечере, - начал свое выступление Маяковский, - это победа поэзии. Я слуга и пропагандист этого древнейшего искусства. Ныне поэзия в упадке и не в почете, но моя цель вернуть ей былую честь и славу и посредством искусства слова славить мое молодое отечество... Только что стало известно, что скончался известный русский поэт и прозаик - Федор Сологуб... Он был большим мастером, и после гениальных романов Достоевского в русской литературе не много было произведений, равных его "Мелкому бесу". Я помню, в дни Октябрьской революции Сологуб выступил с предложением перенести бои за черту города, чтобы уберечь город от разрушений, а в город предполагалось вернуться победителям. Сологуб наивно представлял себе революцию как однодневный поединок, тогда как революция продолжается и сейчас. Переделать жизнь заново, перестроить наш быт - вот в чем теперь наша задача. Надо жизнь сначала переделать, переделав, можно воспевать...

Этим вступлением, своим отношением к Достоевскому, к роману Сологуба "Мелкий бес", он удивил грузинских поэтов, как будто уже достаточно хорошо знавших Маяковского как "отрицателя" классики и все-таки ощущавших, что не все в этом удивительном человеке доступно их пониманию.

Маяковский читал отрывки из "Хорошо!", "Левый марш", другие стихи, вставляя в свою речь, даже в стихи (где это не искажало ритм), грузинские слова, и этим окончательно покорил публику.

Как всегда, было огромное количество записок.

"Как вы себя чувствуете в русской литературе?" - записка Левана Асатиани, литератора.

- Ничего, не жмет, - следует моментальный ответ, и зал отвечает дружным смехом.

С неожиданным приключением прошло выступление Маяковского в университете. Как и почти в любой аудитории, здесь нашлись и поклонники и противники Маяковского, и два из них (естественно, оппоненты) поспорили и даже подрались у самой эстрады. Причем, ругались они друг с другом по-грузински, их разнимали, Маяковский тоже что-то выкрикнул по-грузински...

Услышав, что поэт сказал грузинское слово, студенты стали просить его прочитать что-нибудь по-грузински, Маяковский прочитал несколько строк "Левого марша", встреченных овацией.

В театре Руставели Маяковский выступил еще раз, выступил с докладом "Даешь изящную жизнь".

Ирония, заключенная в названии доклада, подчеркнута вульгарным искажением слова в названии стихотворения на эту тему: "Даешь изячную жизнь". В годы нэпа приобретательство, слепое подражание всему заграничному стало поражать молодежь, и в 1927 году комсомол объявил настоящий поход против искаженных представлений о красоте жизни. Сатирический журнал "Бузотер" посвятил этому специальный номер с тем же заглавием, что и доклад Маяковского, и с его стихотворением.

Маяковский со всем пылом включился в эту кампанию, ведь из-за завалов "изящного хлама" стало нахально выглядывать ненавистное ему "мурло мещанина". Поэт ощутил социальную опасность явления. Поэтому он с такой страстью обрушивается на поэта Ивана Молчанова, в чьих стихах просквозили нотки этакой тоски по тихой и красивой жизни. Поэтому зло высмеивает монтера Ваню ("Маруся отравилась"), присвоившего себе званье "электротехник Жан". Этот новообращенный Жан с нафабренными усиками убеждает Марусю: "Ужасное мещанство - невинность зря беречь". А через пятнадцать дней расстается с девушкой "за то, что лакированных нет туфелек у ней". И бедная Маруся отравилась.

Поэта глубоко озаботило нездоровое поветрие среди молодежи, проклятый быт не раз наносит разрушительной силы удары по его любви ("Флейта-позвоночник", "Про это"), и он не ограничивается стихами, он клеймит публицистическим словом, высмеивает новомодное мещанство, издевается над ним, выступая с докладом "Даешь изящную жизнь" в Москве, Ленинграде, Тифлисе...

- Лозунг "Даешь изящную жизнь!", - говорит он, - нужно понимать как отрицание "изящной жизни", санкционированной буржуазным классом. Одним из пунктов лефовской программы является борьба с бытом, создаваемым эстетами наших дней... Перед лицом всего мира мы строим новое, социалистическое государство, мы должны создать и новый быт без унизительного подражания заграничным образцам...

Маяковский подметил, писала "Рабочая газета", что заграничная "мода" проникает уродливыми потоками в советский быт и кое-где успевает подмочить крепкие устои идеологии нашей молодежи. С этим нужно бороться решительно и беспощадно... Не нужно нам этой изящной, красивой жизни, таящей в себе микробы разложения. Давайте будем стремиться к красоте жизни, созданной нашими собственными руками, воспитанной и выросшей в наших условиях, с нами неразрывной!

Это была последняя поездка Маяковского в Грузию, и она оставила глубокий след в душе поэта, а о нем самом - добрую память в сердцах грузинских друзей.

Грузинские поэты - и те, с которыми Маяковский успел познакомиться и подружиться, и те, которые слушали и видели его, читали его стихи, - так же испытали его мощное революционизирующее влияние, хотя далеко не все из них близки русскому поэту по своим эстетическим установкам, по стиховой культуре, не все разделяли его взгляды на поэзию. В Грузии были и свои футуристы, и близкие Лефу писатели. Но сблизила их с Маяковским отнюдь не принадлежность к тем или иным литературным группировкам. Их сблизила преданность поэзии, верность идеалам революции, которой каждый стремился служить в меру своих сил и таланта.

...В дороге, как и дома, Маяковский не любил бездействия. Помимо разговоров, общения, знакомств, оп придумывал всякие "развлечения". Даже составлял "график поведения" от станции до станции, который предусматривал разные виды развлечений, даже рассказывание "глупостей", но также и молчание - время интимной работы ума. Выполнению графика железно подчинял себя и партнеров по поездке.

В Маяковском клокочет энергия, его натуре свойствен азарт. Это подмечали многие, об этом хорошо сказал Лев Кассиль:

"Влюбляется ли он или ссорится, пишет стихи или играет в бильярд, покер и маджонг (настольная китайская игра) - он входит в это занятие всем своим раскаленным нутром. Ему неважно, играют ли на деньги, или на услуги, или "на пролаз", когда проигравший обязан с куском орехового торта в зубах проползти под бильярдным столом... Ему дорог самый азарт игры, ее кипяток, ее нерв и риск. Сняв пиджак, засунув большой палец одной руки в пройму жилета, он другой крепко ставит кости на стол и четыре ветра маджонга скрещиваются над его головой.

Он ставит на что угодно: на номер извозчика - делится на три или не делится? Заглядывает, четный или нечетный подойдет номер трамвая. Однажды в Париже он проиграл весь город...

Долг проигрыша он считает священным и, продувшись вконец "на услуги", безропотно подчиняется капризу удачника: терпеливо кипятит ему чай, таскает за ним по саду стулья...

А однажды, как того требует выигравший, напевая песенку тореадора, торжественно и беспрекословно приводит во двор, ухватив за рога, чужую корову... И он выполняет все это с таким снисходительным великолепием, не допускающим насмешки или сожаления, что сам победитель, заказавший эту "услугу", чувствует себя через минуту позорно проигравшим".

Любимым развлечением Маяковского был бильярд. Тут его азарт достигал апогея. Как и всякий страстный человек, Владимир Владимирович не любил проигрывать. Если такое случалось, он мог загонять своего партнера до изнеможения. Сам же в этих случаях, казалось, не знал усталости.

Симон Чиковани рассказал, как по дороге на вокзал - благо был некоторый запас времени до отхода поезда, - Маяковский предложил заехать в бильярдную (он уезжал из Тифлиса в Москву). Играл он с Ираклием Гемрекели. Проигравший должен был пролезть под столом. Гемрекели в общем играл хуже Маяковского, но к нему в этот вечер пришла явная удача, и он выиграл три партии подряд.

Маяковский забыл все, кроме бильярда.

Друзья стали волноваться. Нависла угроза опоздать на поезд. Гемрекели, войдя в азарт, не собирался отступать, но, к великому удовольствию всех остальных, все же стал проигрывать. И когда под торжествующим взглядом партнера пролез под столом, друзья, перехватив первого проезжавшего извозчика, помчались к вокзалу. До отхода поезда оставалось три минуты.

Бильярд в свободные часы ему нужен был не только для времяпрепровождения, в игре на бильярде находила выход бурлящая энергия Маяковского.

Поэта Уткина он специально приглашал в клуб как партнера по бильярду, приглашал сыграть "на строчки" - на гонорар за очередное стихотворение. Играл, приговаривая: "Работаешь стоя - отдыхай сидя, работаешь сидя - отдыхай стоя". Или напевал, вышагивая вокруг стола: "Еще одно последнее сказанье..." Или цитировал чьи-то стихи, безудержно острил, выдавал эпиграмму: "Запомни истину одну: коль в клуб идешь - бери жену! Не подражай буржую - свою, а не чужую!" А то вдруг уходил в себя, надолго замолкал, прерывал игру и что-то заносил в блокнот... Да, и в бильярдной он мог работать, мог сочинять строчки, находить нужные слова, рифмы...

Относился Маяковский к этим своим увлечениям как к "слабостям". В поэме о Ленине у него сказано (про Ильича): "Знал он слабости, знакомые у нас..." Какие же? И вот тут - сравнение с собой: "Скажем, мне бильярд - отращиваю глаз, шахматы ему - они вождям полезней".

Но все-таки - "Отращиваю глаз!"

Тот же азарт, или игровой нерв, рождал различные дорожные сюжеты - розыгрыши и мистификации, которые возникали как-то сами собой. По дороге во Владимир к нему с Лавутом в купе села миловидная девушка, воспитательница детского сада. Она тоже ехала во Владимир, к старшей сестре, на выходной. Разговор зашел о литературе. На вопрос Маяковского, кто из современных поэтов ей больше всего нравится, ответила: "Есенин".

Потом Владимир Владимирович спросил, читает ли она стихи детям.

- Конечно, - ответила девушка.

- Маршака и Чуковского читаете?

- Читаю.

- А Маяковского?

- Такого не знаю.

- Очень жаль. Хороший поэт и пишет хорошие детские стихи. В них все просто и ясно. Рекомендую вам почитать Маяковского. Приедете во Владимир, я постараюсь вас познакомить с ним. Он, как раз, по-моему, должен быть сейчас там. Приходите в центральный клуб, он, кажется, сегодня выступает. Павел Ильич, - сказал обращаясь уже к Лавуту, - вы не могли бы составить товарищу протекцию, ведь у вас есть знакомые.

Лавут дал девушке записку к завклубом. Она пришла на вечер и привела сестру. Встретив в коридоре Лавута, обрадовалась:

- А Маяковский, наверное, знаменитость, раз такие большие афиши.

Лавут сказал Владимиру Владимировичу, что их новая знакомая в зале, и поэт среди других стихотворений, специально адресуясь к ней, прочитал "Что такое хорошо и что такое плохо!".

В антракте, совсем смущенная, девушка зашла к Маяковскому, чтобы поблагодарить его. После вечера - до отъезда оставалось еще два часа - сестры гуляли с поэтом, и прогулка сопровождалась не только разговорами, но и чтением стихов...

Мистификации и розыгрыши, которые любил Маяковский, как правило, были безобидны. Но в ходе схватки на вечере, в дискуссии он был ироничным и беспощадным.

Как-то на вечере, во время ответов на вопросы, маленький толстый человек из зала вскарабкался на эстраду.

- Я должен напомнить товарищу Маяковскому, - горячился он, - старую истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного - один шаг...

Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделявшее его от "оратора", жестом показывая на себя и на него, соглашается:

- От великого до смешного - один шаг.

Мизансцена и две реплики - а целый маленький спектакль. Зал в восторге.

На вечерах и в этих микроспектаклях, разыгрывавшихся по наитию, Маяковский актерствовал. Он был артистичен по натуре, и, при способности к мгновенной реакции на слово и жест, ему не составляло большого труда сыграть роль в каком-нибудь эпизоде вечера. Опыт футуристических выступлений выработал амплуа литературного апаша, в котором Маяковский появлялся перед публикой, возбуждая интерес одних и возмущение других экстравагантным видом и поведением. С годами амплуа менялось. Исчезла желтая кофта, поубавилось экстравагантности, но в составе роли оставалась защитная реакция. Маяковский нередко заранее наигрывал грубость, предупреждая возможную грубость со стороны какого-либо оппонента из зала. А если нарывался на нее, то - око за око. Или даже за один глаз - оба глаза...

Человек деликатный, остроумный собеседник, он становился грубым, или, пожалуй, играл роль грубого гунна, когда к этому вынуждали обстоятельства. А они всю жизнь складывались так, что Маяковский должен был постоянно сохранять готовность к схватке.

Молодость, оптимизм и взаимопонимание с огромной аудиторией, которое в конце концов устанавливалось почти всякий раз, когда он выступал с чтением своих стихов, снимали напряжение схватки. Грубость была вынужденной, веселое настроение на вечерах возникало естественно. Молодость брала свое. Маяковскому немного за тридцать. Всего лишь! Он разъезжает по стране, встречается с сотнями, тысячами людей, это тоже молодежь, парни и девушки, и, конечно, не одна девушка смотрела на него влюбленными глазами...

Летом 1926 года в Крыму он познакомился с восемнадцатилетней харьковской студенткой, поклонницей его таланта, Наташей Хмельницкой. Крепкий, загорелый, в голубой безрукавке, коротко остриженный, похожий на молотобойца с плаката, он покорил сердце девушки.

Осенью в Харькове позвонил, пришел с билетами домой - пригласил на свой вечер. В течение двух лет несколько раз приезжал в Харьков, устраивал вечера. Свободное время проводил у Хмельницких (отец Наташи был профессор-медик). Ухаживал робко, от застенчивости часто смущался. Однажды в присутствии немки, воспитательницы младшей сестры, поцеловал Наташу. Та возмутилась:

- Безобразие какое, и немка все видит!

- Но ведь она не понимает по-русски, - обезоруживающе улыбнулся Владимир Владимирович.

Наташа серьезно увлеклась Маяковским; он видел в ней неопытную, юную, романтически настроенную девушку, чувство которой еще не осознано ею, не глубоко, - и он бережно отнесся к ней. Бережно и благородно. Вот что впоследствии написала Н. Хмельницкая: "На всю жизнь я сохранила светлое чувство к памяти Владимира Владимировича, благодарность за его бережное и нежное отношение к моей юности и доверчивости, к моему первому чувству".

Маяковский продолжает свою поездку по городам Союза, выступает в рабочих аудиториях, иногда прямо в цехах, во время обеденного перерыва, как правило, бесплатно выступает перед красноармейцами в воинских частях. Эти выступления начисто опровергают стандартные претензии к поэту, что его не понимают рабочие и крестьяне. Ведь крестьяне составляли большую часть красноармейской массы, крестьянам поэт читал стихи в санатории, в Ливадийском дворце.

О выступлении в Ленинских мастерских (Ростов) Маяковский вспоминал не раз, там произошел такой курьезный случай: в зале присутствовало две тысячи рабочих, и когда после чтения стихов поэт попросил поднять руки, кому эти стихи не понравились, кому непонятны, - поднялись две руки, одна из них - рука библиотекаря.

В ответ на вопрос - кому Маяковский нравится и понятен? - поднимается лес рук, и вслед за этим гремят аплодисменты.

Тем не менее он разъяснял: "Искусство не рождается массовым, оно массовым становится в результате суммы усилий..." Он разоблачал версию "о сегодняшней всехной понятности Пушкина" как полемический прием, направленный против него, против других поэтов нового времени. Жил, работал и писал в убеждении, что его читатель - "это вузовская молодежь, это рабочая и крестьянская комсомолия, рабкор и начинающий писатель...".

Поэт отнюдь не игнорировал всю массовую аудиторию, всех возможных читателей в среде рабочих и крестьян, но он смотрел вперед, он ощущал стремительный культурный рост народа и выделял прежде всего ту его часть, которой принадлежало будущее. Это и означало, по Ленину (вспомним его слова о Демьяне Бедном), не идти за читателем, а быть немножко впереди.

Он ездил по городам и выступал в любых аудиториях, потому что видел в этом необходимость не только для себя - для поэзии в целом. Общение с массовой аудиторией давало ему ощущение читателя, вызывало на прямой разговор с ним, на откровенность. Может быть, поэтому Маяковский скептически относился к актерскому чтению стихов, отдавая полное преимущество авторскому и не соглашаясь с тем, что автор может хорошие стихи прочитать плохо ("В. И. Качалов читает лучше меня, но он не может прочесть так, как я").

Маяковский попросил присутствовавшего на одном из его выступлений артиста Артоболевского вступить с ним в соревнование: кто лучше прочитает "Необычайное приключение". При этом отнесся к чтецу с полным уважением, спросил: "А вы не обидитесь, если после вас я сделаю свои замечания и прочту его по-своему?" И после чтения отметил, что "у артиста красивый голос", но что исполнение все-таки "актерское". Прочитал сам. Прочитал превосходно, выслушал замечания Артоболевского. На вопрос: кто лучше? - публика отвечала разноречиво. Хотел было голосовать, но не стал. И всегда впоследствии принципиально отстаивал преимущество авторского чтения. Маяковский на сцене был "поэт- театр". "И все его снимания пиджака, вешания его на спинку стула, закладывания пальцев за проймы жилета или рук в карманы, наконец, ходьба по сцене и выпады у самой рампы - были действиями поэта-театра..." (П. Незнамов). Театральные работники завистливо посматривали на его выступления: какой прекрасный материал пропадает для сцены!..

Располагало публику поведение Маяковского. Чаще всего он входил на сцену, деловито здоровался, ставил на стол бутылку нарзана или графин с водой, доставал из кармана свой плоский стаканчик, который постоянно носил с собой, снимал и вешал на спинку стула пиджак, поддергивал (или даже закатывал) рукава рубашки и объявлял: "Начнем работать". И та серьезность, деловитость, с какой он "устраивался" на сцене, вызывала к нему доверие как к человеку слова и дела.

Конечно, тут есть и элементы игры, почти незаметной для внешнего наблюдения. Публика быстро привыкает к его манере держать себя на сцене. Привыкает и принимает эту манеру.

Маяковского раздражали вопросы о поэтах: кто лучше, кто хуже?

В Харькове на вечере спросили:

- Почему вы считаете, что Андрей Белый хуже, менее талантлив, чем "красный Маяковский"?

- Да уже потому, - ответил Маяковский, - что он "белый". Нечего мериться талантами, не это важно. Важно то, кому талант поэта служит, для кого, для чьего дела он работает.

Вечера и выступления - это работа. Трудная работа.

- Все-таки устаешь, - говорил он Кассилю, вышагивая по тротуару после вечера в Политехническом. - Я сейчас как выдоенный, брюкам не на чем держаться. Но интересно. Люблю. Оч-ч-чень люблю все-таки разговаривать. А публика который год, а все прет: уважают, значит, черти. Рабфаковец - этот сверху... удивительно верно схватывает. Приятно. Хорошие ребята.

Поездки и выступления, отнимая много времени, не заслоняли целеустремленной издательской, журналистской и общественной деятельности, они были частью ее, ибо Маяковский в лекциях и докладах большое место уделял именно этим вопросам: он говорил о пропаганде книги, о Лефе, о литературных делах, прямо вводя своих слушателей в существо споров с конкретными противниками...

Не охладила его и неудача с журналом "Леф". В конце августа - начале сентября 1926 года он пишет заявление в отдел печати ЦК ВКП(б) и в Госиздат об издании журнала "Новый Леф", обосновывая свою просьбу задачей "использовать искусство для социалистического строительства одновременно с максимальным повышением качества этого искусства", связывая задачи журнала с "очередными задачами, выдвинутыми партией и Советской властью".

И на этот раз разрешение на издание журнала было получено очень скоро. Госиздат даже обязался выпустить первый номер в декабре, но все же не успел. Журнал стал выходить с января 1927 года. Причем, выступая на вечерах, Маяковский сам проводил подписку на журнал (как иногда садился в кассу и сам продавал билеты на свои вечера).

Первый номер журнала "Новый Леф", вышедший в начале января 1927 года, открывался передовой статьей "Читатель!", написанной Маяковским. "Читатель!" - программная статья. Программа "Нового Лефа" мало чем отличается от программы его предшественника - "Лефа". Но здесь Маяковский справедливо указал на опасность измельчания культуры под влиянием нэпа. "Рыночный спрос, - говорится в статье, - становится у многих мерилом ценности явлений культуры", а "мерило спроса часто заставляет людей искусства заниматься вольно и невольно простым приспособленчеством к сквернейшим вкусам нэпа".

На болотной почве нэпа пышным цветом расцветал отравленный букет того, что сейчас называется "масс-культом". Маяковский это видел и чувствовал острее многих современников. Поэтому тезис: "Леф - видит своих союзников только в рядах работников революционного искусства", - выдвинутый в статье, имел вполне практическое и политическое значение!

В статье повторяется тезис о том, что Леф "искусство отображения жизни заменяет работой жизнеустрое- ния". С этой позиции Леф не сдвинулся. Но в целом Маяковский ратовал за искусство действенное, революционное по духу, подчиненное задаче обновления мира. Этот пафос был ярко выражен в напечатанном в первом номере стихотворении "Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому".

В издательском плане дело с "Новым Лефом" пошло лучше, чем с его предшественником. В феврале вышел уже второй номер, в марте - третий... Во втором номере опубликовано стихотворение "Нашему юношеству", отрывки из сценария "Как поживаете?" и статья "Караул!".

Статья остро полемическая. Маяковский с гневом и болью пишет о том, как неквалифицированно работают с авторами руководители Совкино, он рассказывает, как шло обсуждение его сценария "Как поживаете?". В одном случае - "под сплошную радость и смех" с последующими безудержными похвалами (слушали специалисты), а в другом - "слушали с унынием" и: "Сценарий непонятен массам!" (слушали члены правления Совкино, отклонили).

Маяковский справедлив в своем гневе:

"Почему у бухгалтера в культуре и искусстве решающий голос, - спрашивает он, - а у деятеля культуры и искусства даже нет совещательного в их бухгалтерии?"

Многие встречи во время поездок по городам превращались как бы в студийные занятия. Маяковский никогда не отказывал в просьбах встретиться литкружков- цам, начинающим поэтам, журналистам, он умел вести эти встречи на уровне откровенного товарищеского разговора о литературе, о стихах. К нему охотно шли, напрашивались, учились у него.

Как-то в Пензе не было времени для специальной встречи с рабкорами, и Маяковский пригласил их в гостиницу, в свой номер. К великому смущению администрации, собралось человек пятьдесят: как они разместились в комнате - представить трудно. Не только, конечно, на стульях и диванах, но и на полу.

Такие встречи не обходились без чтения стихов молодыми поэтами, разбором их Маяковским. Он строг, как правило, не льстит молодым, не допускает снисхождения. Поэзия не терпит дилетантства. Мастерство, стиховая культура - непременные условия для занятия ею.

В отношении к способным молодым людям сказывалась широта и шедрость души Маяковского, искреннее желание видеть больше "поэтов хороших и разных". Он, как и Горький, видел в рабкорах ту базу, "откуда должны черпаться литературные силы", поэтому не только охотно откликался на просьбы о встречах, но и сам, имея время, заглядывал в их клубы.

Когда В. Полонский в статье "Заметки журналиста. Леф или блеф?" обвинил журнал Маяковского в "умерщвлении" молодежи, то Маяковский фактами опроверг его утверждение, но при этом заметил: "Вы можете меня ругать по вопросам моего литературного вкуса... но не по вопросам умерщвления пролетарских писателей или молодых писателей..." Поддержка молодым (в том числе и таким, как Светлов, Жаров, Кирсанов) оказывалась без уступок требованиям вкуса, требованиям действенного революционного искусства. Неряшливости, безвкусицы, а тем более - идейной уступчивости Маяковский не прощал никому.